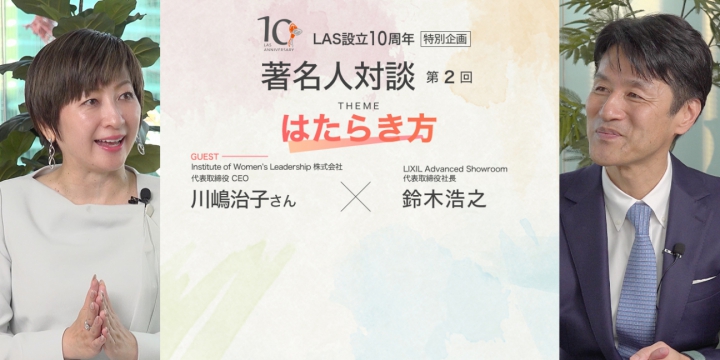

5社合併の混乱を乗り越えて。はたらきやすい環境を追求し続けるLIXIL Advanced Showroomの10年の軌跡

株式会社LIXIL Advanced Showroomはミッションである「お客さまの笑顔のために」を実現するために、すべての人を笑顔にするためのサービスを展開している会社です。そのためには、社員も笑顔ではたらくことができる会社でなければなりません。そのために続けている取り組みや、その背景にある会社の成り立ちと軌跡について、鈴木社長に伺いました。

私たちは6社目。労力をかけずに文化を醸成することはできなかった

全国に80ヶ所以上あるLIXILのショールームの運営をしている株式会社LIXIL Advanced Showroom。2013年の設立当時は店舗に直接足を運んでコーディネーターから提案してもらう形が主流でしたが、今はオンラインショールームで日本から海外までどこでも誰でもアクセスできるようになっています。はたらく環境や制度もアップデートしながら、多様な人材が全国で活躍する会社へと成長していますが、そもそもどのようにして設立された会社なのでしょうか。

鈴木

弊社の母体である株式会社LIXILは、5社の合併によって2011年に設立された会社です。この合併は、当時日本では前例がないほど大規模なものでした。私たちのような建材・設備機器メーカーは、水まわりや金属商品、窓、エクステリアなど多様な商品を扱っていますから、合併により圧倒的な規模の大きさが何よりも大きな強みとなりました。

一方で、ショールームだけでなく本社や営業も含め、それぞれの文化が全く異なる5社の合併でしたから、相当苦労していたのだろうと思います。合併に伴って必要な調整に追われ、社員たちも新しい環境に慣れるので精一杯で十分なケアが行き届かず、ショールームではたらく社員の退職率が上がり、お客さまに適切なサービスを提供することが難しくなってしまったんですね。

そこで、機会損失をなくし、もっとお客さまに寄り添った形でショールームを運営するために「LIXIL」と、人材サービス大手の「アデコ」が合弁して2013年に設立されたのが株式会社LIXIL Advanced Showroomになります。

母体となる会社の合併がまだ落ち着いていなかった中でLIXIL Advanced Showroomができたのですね。少なからず混乱があったのではないかと思いますが、設立当時はどのような状態でしたか?

鈴木

当時、母体である会社が苦労している中で、先にショールームから合併を進めていきました。でも、合併した5社は競合他社でもあったわけです。上から突然「あなたたちは仲間になりました」と言われてもスムーズに事が運ぶはずもなく、社員からしても配慮があるようには思えなかったと思います。

しかも、そもそもマネージャーも不安を抱えていました。自分自身もこれからどうなるかわからない中でLIXIL Advanced Showroomという新しい会社に移管されたものですから、本体から外されたような感覚ですよね。そこのハレーションは大きかったと思います。

設立当初は「私たちはどうなるんですか」「方向性はどうなるんですか」「何をすればいいんですか」という声が多く聞かれました。

そのような状態から、どのようにしてこの会社を作り上げてきたのですか?

鈴木

先述のように、弊社ができたばかりの頃は退職率が高く、入社半年後には半分が辞めてしまっているほどでした。だから、まずは人材を安定させることに取り組み始めました。

そして、人が離れていく背景にはやはり文化ができていなかったことも関係していたと思います。当時はみんなバラバラで「この先どうなるんだろう」という不安や、「前の方が良かった」という不満を抱いていたようでした。ですから、文化を作って少しずつマインドを変えていこうと考えたんです。

ただ、5社のうちどこかに合わせるやり方では不公平感も出ることになり、うまくいかない。だから私たちは「6社目」として、新たな文化を作り始めました。

そのためにまず行ったのが、徹底的なヒアリングです。当時全国に93箇所あったショールームをすべて回り、現地では3~4時間ほどかけて出来るだけ多くの社員の話を聞きました。

そして、ヒアリングをもとに、ミッション、ビジョン、バリューの体系図も作りました。弊社は多様性を大切にしているので、性別や年齢、学歴、国籍などに関係なく色々な方に参画いただきたいと思っています。一方で、そうなると文化が作りづらくなるんですね。ですから、会社が大事にしていることや目指すところに共感してもらい、どのような行動が評価されるかを明確にする必要があった。そうしてできたのが「お客さまの笑顔のために」というミッションと、5つの「SMILE Values」です。

あとはこれをひたすら言い続けました。ゴールはないですから、それしかないですね。私だけでなく、1人でも2人でも共感してくれる人を増やしていこうと地道に続けました。ものすごく労力はかかりましたが、そうしなければ文化を作るなんて到底無理だったと思います。

「多様性を非常に大切にしている」とのことですが、なぜ大切にしているのですか?

鈴木

色々な方に参画いただきたいというのは、そもそもお客さまにも多様性があるからです。同じような感覚を持ったお客さまだけなら、そこに合う社員だけを集めて運営すればいいですが、そういうわけにはいきません。また、今やオンラインショールームによって海外の方にもご利用いただいているので、以前よりもさらにお客さまの幅も広がってきています。

多様性がなければ取りこぼしてしまうお客さまが出てしまいますし、会社の経営という観点でも豊かな発想が出なくなってしまいます。それがゆくゆくはスピードが落ちたり、チャレンジがなくなったりする原因にもなるので、多様性は必然的に必要なものだと考えています。

文化も環境もアップデート。変化を続けるための取り組み

取り組みを続けた結果として、現在はどのような文化が培われていると感じていますか。

鈴木

SMILE Valuesの中にもある、挑戦する文化が根付いてきているように感じています。とにかく失敗を恐れずにやってみる風潮が強くなったんだと思うんですよね。何かを新しく始めようとした時に、昔であれば1年かかっていたことでも、今は1週間単位で動くようになっていて、前とは比較はできないほどのスピード感も培われてきています。

それこそ、今や弊社で当たり前になっているリモートワークなんて「接客業では絶対できない」と周囲に猛反対されていたんですよ。それが今となっては300人ほど携わっていますし、サービスもモノも多岐に渡り、様々なサービスをオンラインで提供できるようになってきています。これが実現できたのも、挑戦する文化があってこそだと思います。

そうした文化を維持しつつ、アップデートするために現在はどのような取り組みをされていますか?

鈴木

全社員を対象に、月に1回サーベイを実施しています。私は土日はほぼどこかのショールームに顔を出しているので、そこで直接話すことも多いです。ただ、大きめのショールームに偏りがちなので、オンラインで簡単に入力ができるツールで社員一人ひとりの状況を毎月提出してもらっています。

「健康」「仕事」「仲間」の3つの項目について5段階で選択してもらい、任意でコメントも書けるようにしているのですが、結構書いてくださるんですよ、毎月250~300件ほどで、多い時は400件近く来ます。それを必ず全部読んで、個別に返信するもの、会社全体で発信するもの、ショールーム側から伝えてもらった方が良いものを分けて対応しています。中でも会社全体向けには月1回ビデオメッセージを発信していて、いただいた意見やそれに対する考えや今後の対応などを伝えるようにもしています。

そうして定期的に社員と対話をしているので、少なくとも社員があげてくれた声を聞き逃すことはないと思います。特に、はたらきやすい環境を作っていくためには、みなさんが何を求めているのかの本質的な部分を見抜くことが必要なので、双方向でのコミュニケーションは絶対に欠かせません。

また、月に1回ビジネスアップデートミーティングを実施していて、会社のトレンドや業績、採用状況などを発信しているんですね。それによって、月に1回はみなさんの情報がアップデートされるようにしていますし、会社や社員同士の繋がりと、自分が会社を作っている一員であることを感じられる機会にもなっているのではないかと思います。

本質を見抜くとは、社長の中ではどのように見極められていらっしゃるのですか?

鈴木

最初は、人に聞いた話ではなく、自分で見に行くことを一番重視していました。どういう思いでそれを言っているのか、という裏側が見えませんから。これまでの10年でそれを積み重ねてきた中で、サーベイのコメントを見ただけでも状況が理解できるようになってきています。合併当初からこだわり続けてきた自分で見に行くという行動を端折っていたら、本質は見抜けないと思いますね。

これまでに社員の声を聞いてどのような制度やはたらき方ができましたか?

鈴木

時短勤務ではなく早く出勤することで早く帰れるようにし、フルタイムで働ける「早出制度」や、家族の転勤でショールーム勤務が難しくなってしまった方や、土日にどうしても出勤ができない方は個人事業主として契約するなど、ライフスタイルに合わせて柔軟なはたらき方ができるようになってます。

設立から10年。追い求める「はたらきやすさ」とは

設立から10年になり、これまで様々なことに取り組まれてきたかと思いますが、変化の気づきを得ていますか?

鈴木

何かが大きく変わった、できるようになったとは全然感じていないです。これまでに色々なことを、とんでもない量やってきたと思いますが、まだまだアップデートしなければならないと思います。制度は作って終わりではなく、その時、その時代に合った形に変えていかなくてはなりませんから。

少なくとも、離職率においては10年前と比べたら雲泥の差ではないのでしょうか?

鈴木

そうですね。当時は産休に入る人はゼロでみんな辞めてしまいましたから。それが今は産休育休取得率は100%になりました。ただ、接客業なので対面がまだありますし、土日勤務という課題もあり、お子さんがいらっしゃると家族や周りの人のサポートが必要というのも事実です。ですので、これから会社として取り組むべきことはまだまだありますし、もっと社員の声を聞き、理解を深めていかなければならないと思っています。

LIXIL Advanced Showroomは社員の9割が女性ですが、社長は「女性の活躍」についてどのように考えていますか?

鈴木

日本はどうしても女性活躍にフォーカスが当たりがちですが、私は女性、男性ではなく、“社員みんな”が活躍できることが大事だと考えて取り組んできました。ただ、男性が活躍するための土壌は既にできていると思いますが、女性が活躍するためにはまだまだ不十分なことが多いと思いますね。どうしても、キャリアを選ぶのか、家庭を選ぶのかという話になりがちなので、それを少しずつ変えていきたいと思っています。

よりはたらきやすい環境を整えるため、やらなければならないと考えていることが沢山あるのではないかと思いますが、社長が考える「はたらきやすさ」とは何ですか?

鈴木

「その人の能力を最大限に発揮できること」です。そんな環境を作りたいと思っています。能力と言っても仕事だけじゃないですよ。生活においても、自分の好きなことを全力で楽しんだり、ご家族との時間を大切にしたり、充実した人生を送ることができる。それでいて、生産性高く仕事ができて、高水準の賃金がもらえる。

そんなはたらき方が実現できると思うんですよね。今は時間や場所においてまだまだ制約があるためにできていないだけで、これからはそこをもっと改善したいと思っています。最近はデジタルとAIの活用も進めていますが、やはりこちらもまだこれからです。ただ、進んでいけばきっと激変すると思っています。ですから、今は本当にまだ始まりだと思います。